ホーム » 富士山の噴火を知る

富士山の噴火を知る

富士山の噴火を知る

このページでは、過去に何度も噴火を繰り返しきた富士山の噴火の歴史や特徴などをご紹介します。

富士山の概要

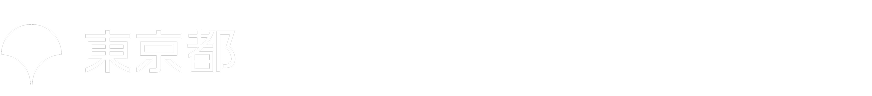

- 富士山は日本に111 存在する活火山の一つで、フィリピン海プレート、北米プレートおよびユーラシアプレートが接する地域に、静岡県および山梨県の二県にまたがって位置しており、富士火山帯に属する玄武岩質の成層火山です。

- 標高は3,776m で我が国の最高峰であり、山体の体積は約500 ㎦で我が国の陸域で最大の火山です。

- 山腹斜面の勾配は、標高1,000m 以下では緩い(10度未満)ですが、標高が高くなるに従い傾斜は急になり(山頂近くでは40 度近く)ます。

- 都内からは、丹沢山地の後背に山頂部を望むことができ、都内各所に富士見坂などの地名が残っています。

- 富士山山頂火口から東京都までの距離は、もっとも近い檜原村の山梨県境までで約47 ㎞、もっとも遠い葛飾区の千葉県境までで約115 ㎞となっています。

富士山噴火の特徴

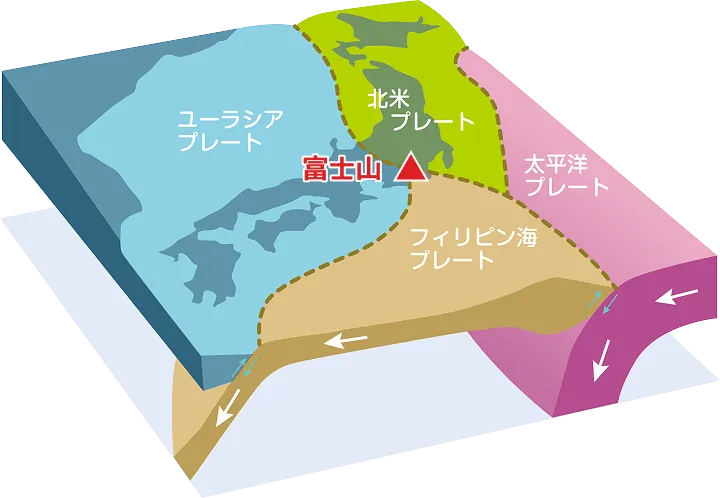

富士山は、約10万年から1万年前まで活動した“古富士火山”と、それ以降、現在まで活動を続ける“新富士火山”に区分されています。これまで、研究により明らかになっている“新富士火山”の噴火の主な特徴は、次のとおりです。

- 噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火およびこれらの混合型の噴火で、少数であるが火砕流の発生も確認されています。

- 山頂火口では繰り返し同一火口から噴火しているが、側火口では同一火口からの再度の噴火は知られていない。

- 噴火の規模は、小規模なものが圧倒的に多い。

また、富士山噴火は山頂火口および側火口(山頂以外の山腹などの火口)からの溶岩流および火砕物(火山灰、火山礫などの砕けた形で噴出されるもの)の噴出によって特徴付けられ、噴火口の位置および噴出物の種類などから下表のとおり五つの活動期に分類できます。

富士山噴火の歴史

富士山噴火の記録は、古文書等の歴史的資料に記述が残されており、信頼性が高いものだけでも781年以降10回の噴火が確認されています。

前述のとおり、富士山噴火は小規模のものが圧倒的に多く、ごく簡単な記述しか残されていないものがほとんどです。

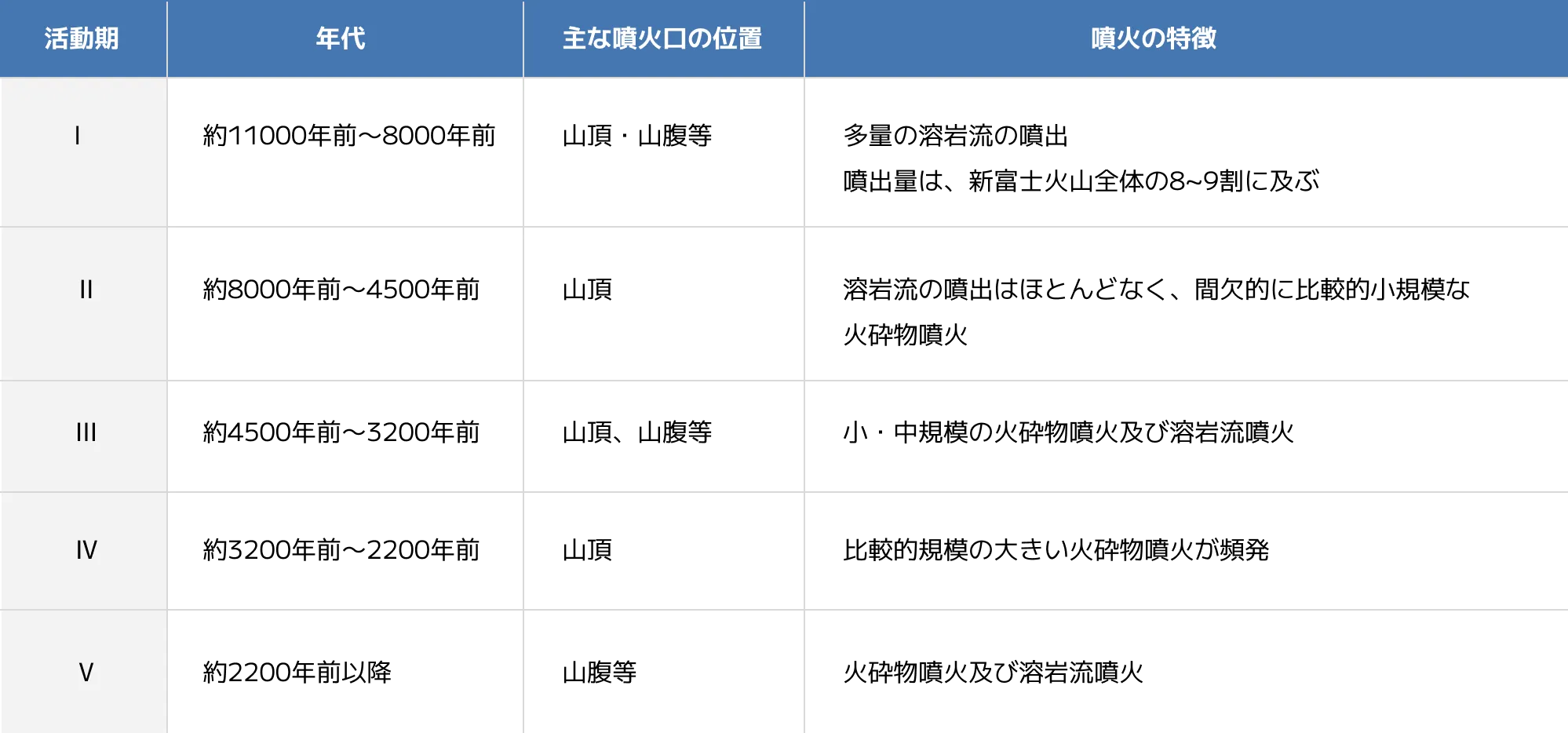

その中で、富士山から遠く離れた江戸(現在の東京)にまで大きな影響をもたらした「宝永噴火」については、歴史資料に多くの記述が残されており、当時の様相を知ることができます。

江戸時代の宝永噴火

静岡県立中央図書館歴史文化情報センター提供

宝永噴火は、最近8,000年間の富士火山の中では最大規模の噴火と言われています。

この噴火は、今からおよそ300年前の1707年(宝永4年)11月23日(12月16日)、富士山の南東斜面から起こりました。

噴火は12月9日未明まで16日間断続的に続き、新たに開いた宝永火口から噴出した火山礫や火山灰などの噴出物は偏西風にのって、静岡県北東部から神奈川県北西部、東京都、さらに100km以上離れた房総半島にまで降り注ぎました。

推定1.7km³(マグマ量に換算して0.7km³)の噴出物は、建築物の倒壊や農耕地の耕作不能化、山林・草地の荒廃、さらに流出した火山灰がもたらした用水路・河川の氾濫など、農林業を中心とする生産活動・経済活動に広範囲にわたって多大な影響を及ぼしました。

現代社会に置き換えてみた場合、その経済的被害の想定額は1.2~2.5兆円規模となると算定されています(『富士山ハザードマップ検討委員会報告書』)。

静岡県立中央図書館歴史文化情報センター提供

富士山のハザードマップ

降灰可能性マップ

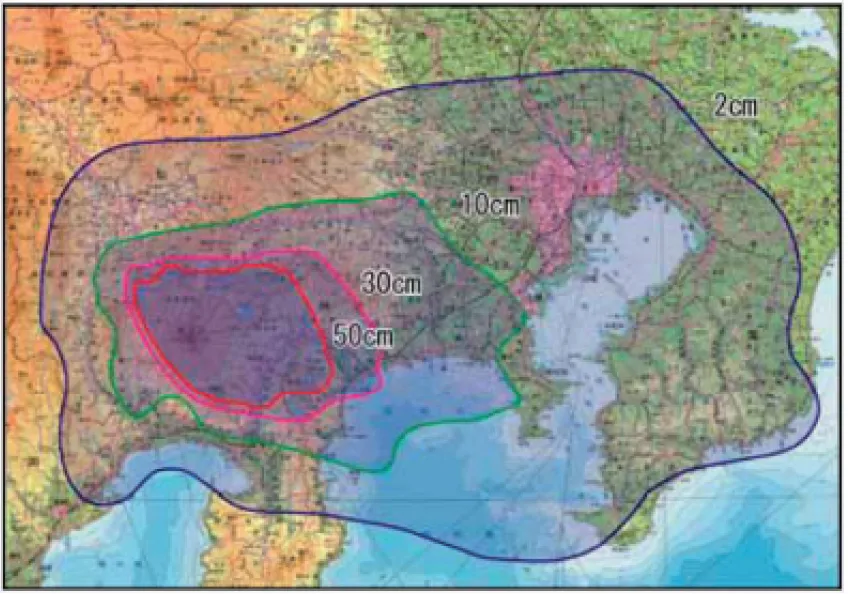

出典 富士山ハザードマップ検討委員会報告書より

火山ハザードマップとは、火山災害要因の影響の及ぶおそれのある範囲を地図上に特定し、視覚的にわかりやすく描画したものです。

富士山における火山ハザードマップは、平成16年に富士山火山防災対策協議会及び富士山ハザードマップ検討委員会で策定されました。

その後、新たな科学的知見等を踏まえて、令和3年に改定され、火山防災マップ等の作成に活用されています。

富士山ハザードマップでは、東京都をはじめとする首都圏への広範囲な降灰に起因する被害が想定されており、「降灰の可能性マップ」により降灰範囲等を確認することができます。

降灰分布図

-

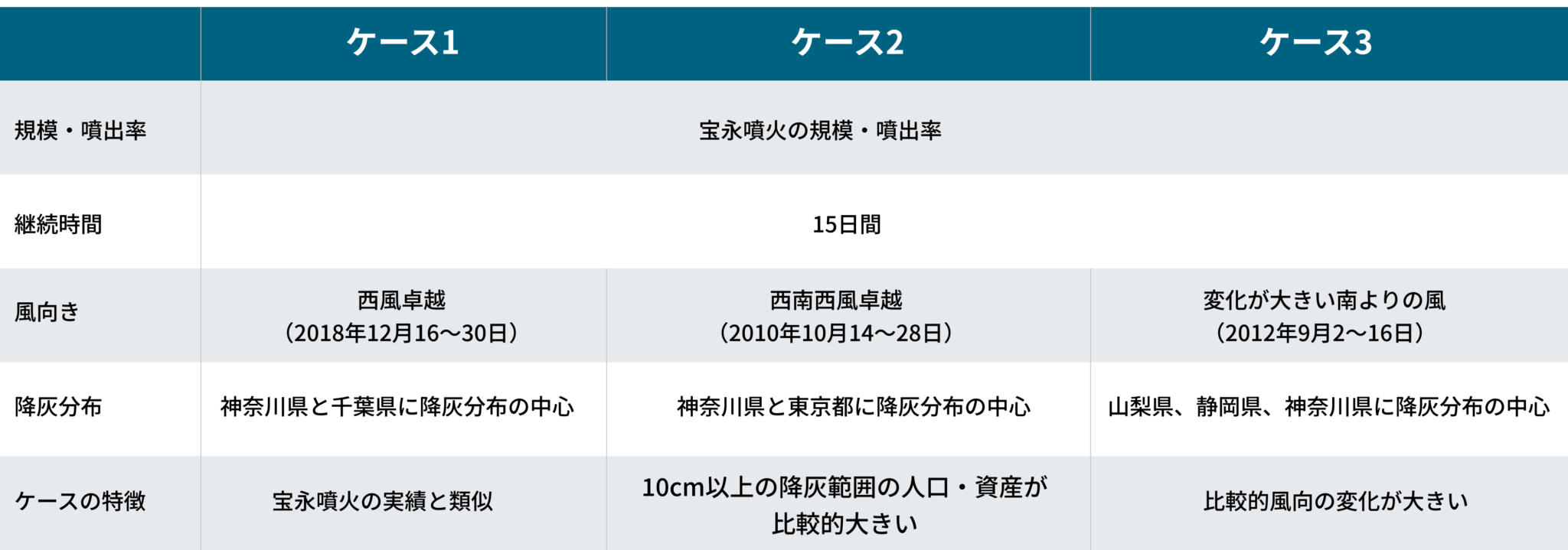

富士山の宝永噴火規模の噴火をモデルケースとして、東京都をはじめとする首都圏を含む広域の降灰対策を検討するため、平成30年に中央防災会議 防災対策実行会議に「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」 (以下、「ワーキンググループ」という)が設置されました。

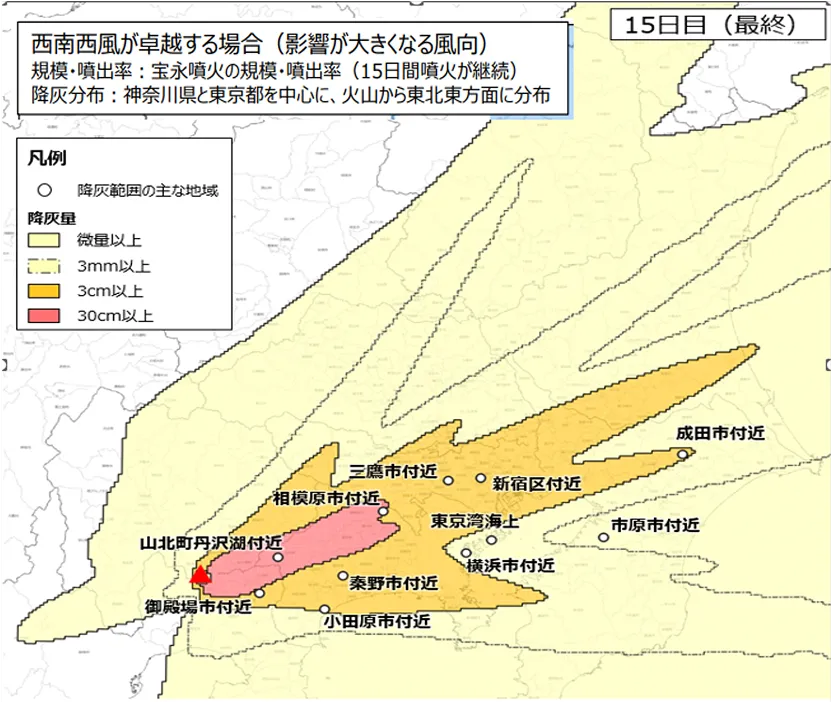

その中で、降灰による影響を予測し、適切な対策を検討するための基礎資料として作成されたのが「降灰分布図」です。 - 降灰分布図は、噴火の規模や風向きなどの条件に基づいて、どの地域にどれだけの火山灰が降るかを示しており、具体的には以下3つのケースについて、それぞれ降灰の時系列的な分布が作成されました。

※この想定は、あくまで検討のための一例であり、将来の富士山噴火の状況を予測したものではありません。

実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継続時間等により、降灰の状況は変わることを理解しておくことが重要です。

ワーキンググループが令和2年4月に公表した「大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策― 〜富士山噴火をモデルケースに〜(報告)」において、

出典:大規模噴火時の広域降灰対策について ー首都圏における降灰の影響と対策ー ~富士山噴火をモデルケースに~(報告)【別添資料】

東京都への影響が最も大きくなるケース2の場合

- 多摩地域をはじめ、区部の大部分で2~10㎝程度以上の降灰が発生

- 都内で除灰が必要な火山灰量は約1,2億㎥

- 全体で除灰が必要な火山灰量は約4,9億㎥とされ、東日本大震災で発生した災害廃棄物量の10倍以上に相当

※この想定は、あくまで検討のための一例であり、将来の富士山噴火の状況を予測したものではありません。

実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継続時間等により、降灰の状況は変わることを理解しておくことが重要です。